计算机科学与技术本科专业人才培养方案(2018 版)

Undergraduate Program for Specialty in

Computer Science and Technology

(专业代码:080901)

一、培养目标与毕业要求

(一)培养目标

立足山东,面向全国,主动服务于区域经济发展,培养德、智、体、美全面发展,具有良好自然科学和人文素养,系统掌握计算机科学与技术专业的基础理论与基本知识,掌握利用计算机解决实际问题必要的基本技能和方法,具有扎实的外语、数理、电子等理论基础,具有高尚的职业道德、社会责任感和终身学习能力,具有较强的创新意识与实践能力、团队协作精神。毕业后, 能够在科研、教育、企事业和行政管理等单位,从事计算机系统开发和集成、技术应用以及教学和管理等工作,能够解决复杂工程问题,具有可持续发展潜质和适应能力的工程型、应用型人才。

毕业后 5 年左右,毕业生具有的能力将主要体现在以下方面:

1.掌握基本的自然科学与人文社科知识,具有良好的工程素养、职业道德与社会责任感,能够在工作岗位上发挥积极作用。

2.具备扎实的计算机科学与技术专业理论知识和应用知识,能够使用恰当的技术,在社会和道德的范围内,提供复杂计算机应用系统问题的解决方案。

3.具有良好的工程实践能力,能够在计算机技术各应用领域成为技术骨干;或者在各企事业单位中承担科学研究、教学或计算机应用系统的设计、开发与实现工作。

4.具备良好的团队合作精神和组织、沟通能力,能够成为项目团队的核心成员或团队负责人。

5.具有自主、终身学习能力,拥有创新意识、创新能力,能够适应社会发展和新技术需求,继续在计算机科学与技术专业发展或跨领域工作与学习能力。

(二)毕业要求

毕业生应达到如下知识、能力与素质的培养要求:

1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决与计算机科学与技术相关的复杂工程问题。

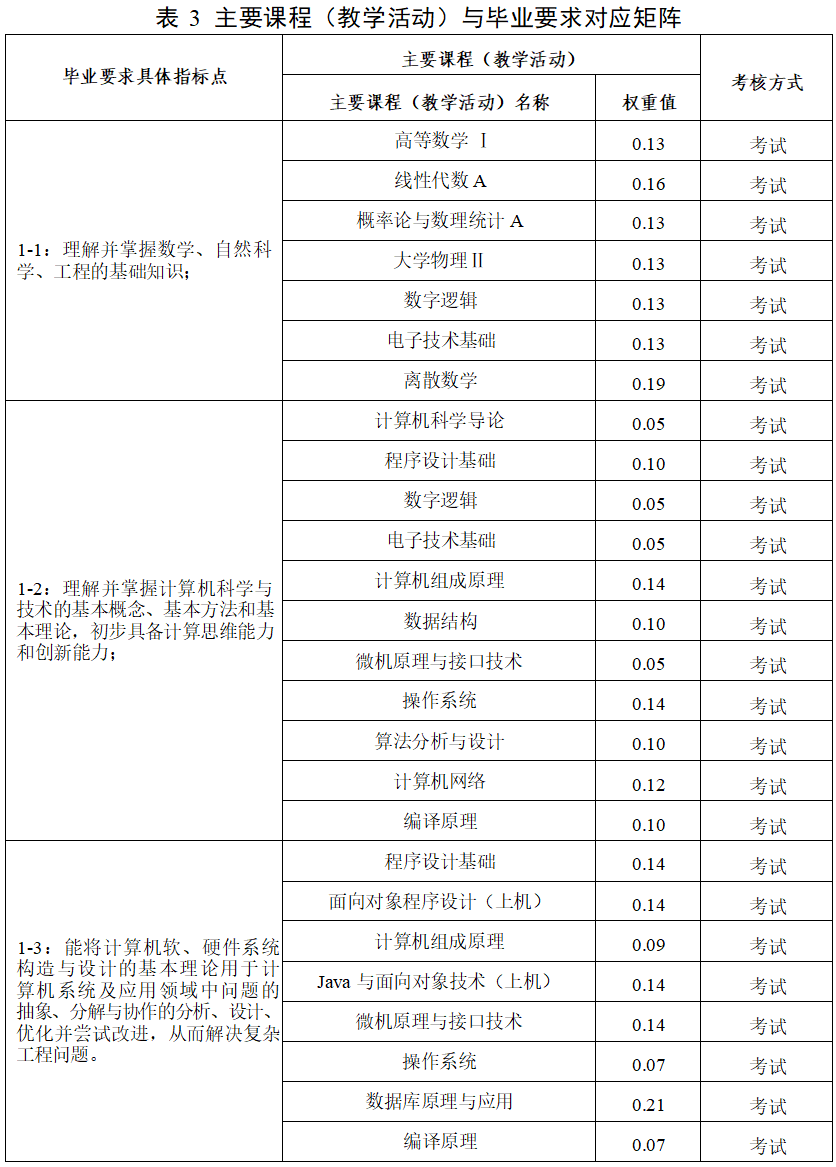

1-1:理解并掌握数学、自然科学、工程的基础知识;

1-2:理解并掌握计算机科学与技术的基本概念、基本方法和基本理论,初步具备计算思维能力和创新能力;

1-3:能将计算机软、硬件系统构造与设计的基本理论用于计算机系统及应用领域中问题的抽象、分解与协作的分析、设计、优化并尝试改进,从而解决复杂工程问题。

2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析计算机科学与技术中的复杂工程问题,以获得有效结论。

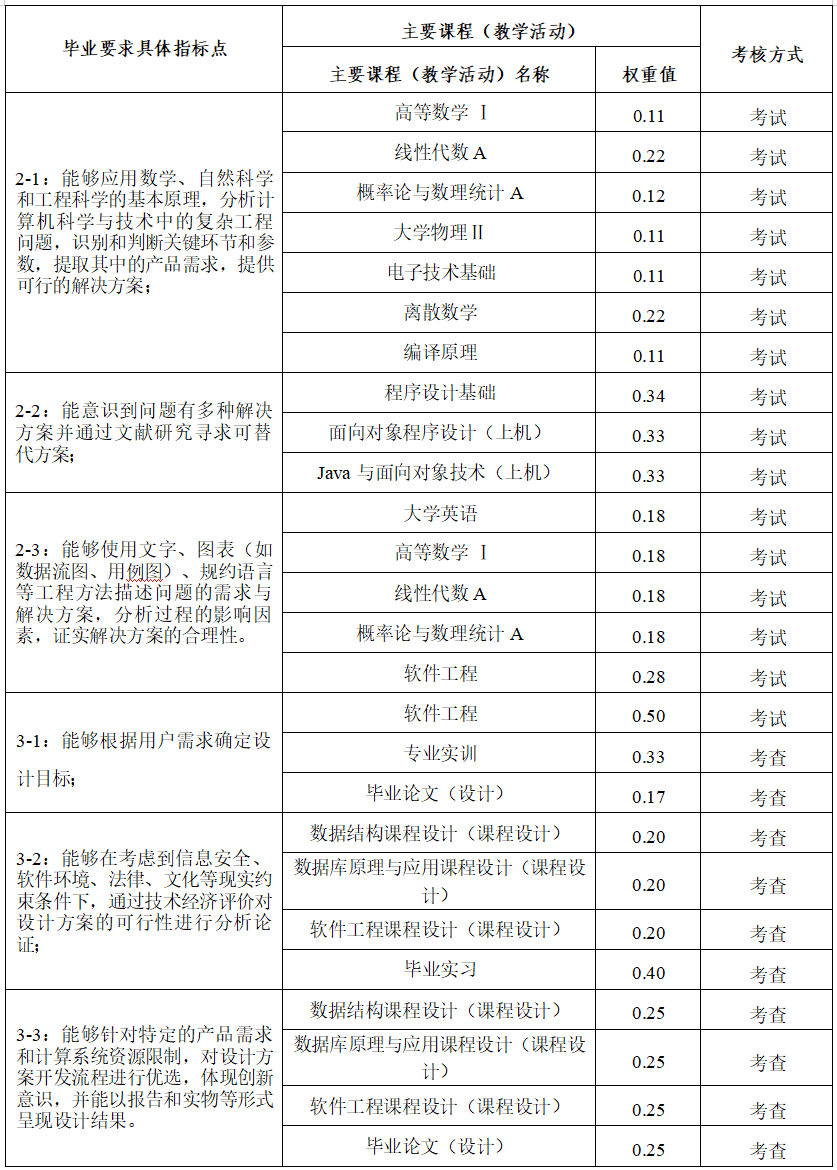

2-1:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,分析计算机科学与技术中的复杂工程问题,识别和判断关键环节和参数,提取其中的产品需求,提供可行的解决方案;

2-2:能意识到问题有多种解决方案并通过文献研究寻求可替代方案;

2-3:能够使用文字、图表(如数据流图、用例图)、规约语言等工程方法描述问题的需求与解决方案,分析过程的影响因素,证实解决方案的合理性。

3.设计/开发解决方案:能够设计针对复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3-1:能够根据用户需求确定设计目标;

3-2:能够在考虑到信息安全、软件环境、法律、文化等现实约束条件下,通过技术经济评价对设计方案的可行性进行分析论证;

3-3:能够针对特定的产品需求和计算系统资源限制,对设计方案开发流程进行优选,体现创新意识,并能以报告和实物等形式呈现设计结果。

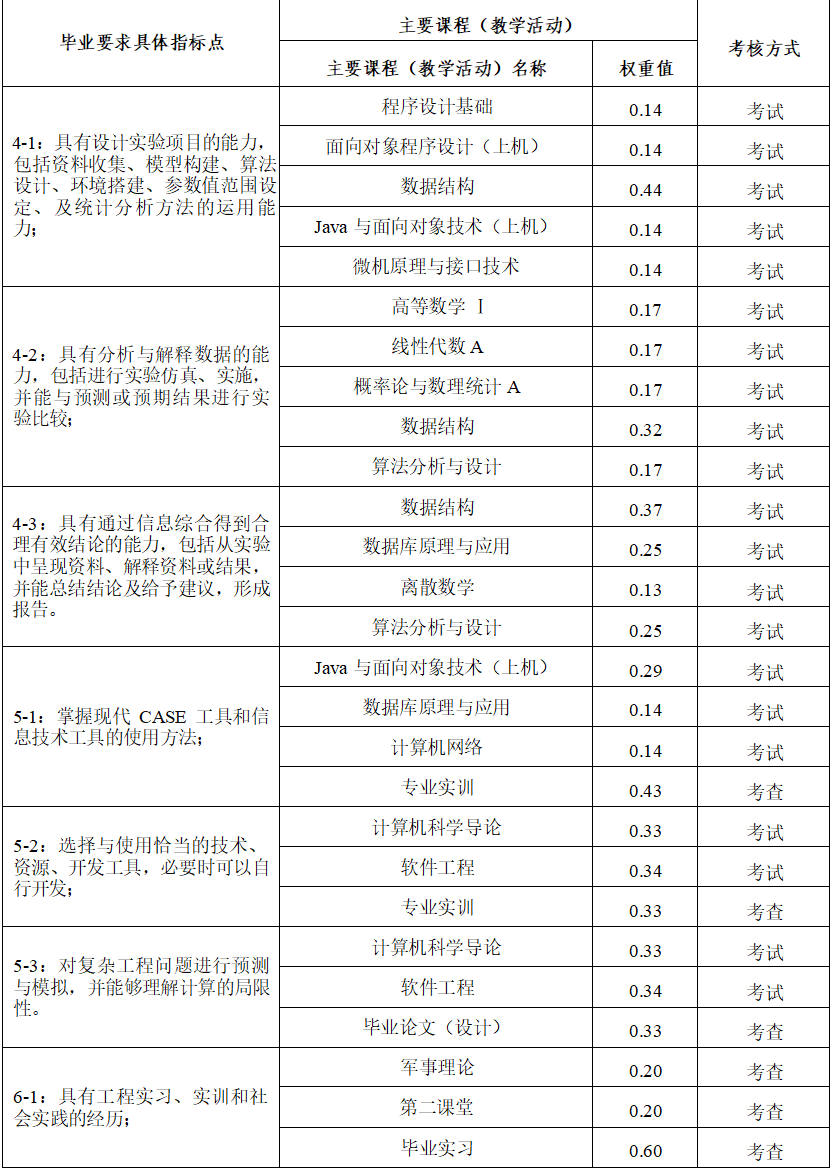

4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4-1:具有设计实验项目的能力,包括资料收集、模型构建、算法设计、环境搭建、参数值范围设定、及统计分析方法的运用能力;

4-2:具有分析与解释数据的能力,包括进行实验仿真、实施,并能与预测或预期结果进行实验比较;

4-3:具有通过信息综合得到合理有效结论的能力,包括从实验中呈现资料、解释资料或结果,并能总结结论及给予建议,形成报告。

5.使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。

5-1:掌握现代 CASE 工具和信息技术工具的使用方法;

5-2:选择与使用恰当的技术、资源、开发工具,必要时可以自行开发;

5-3:对复杂工程问题进行预测与模拟,并能够理解计算的局限性。

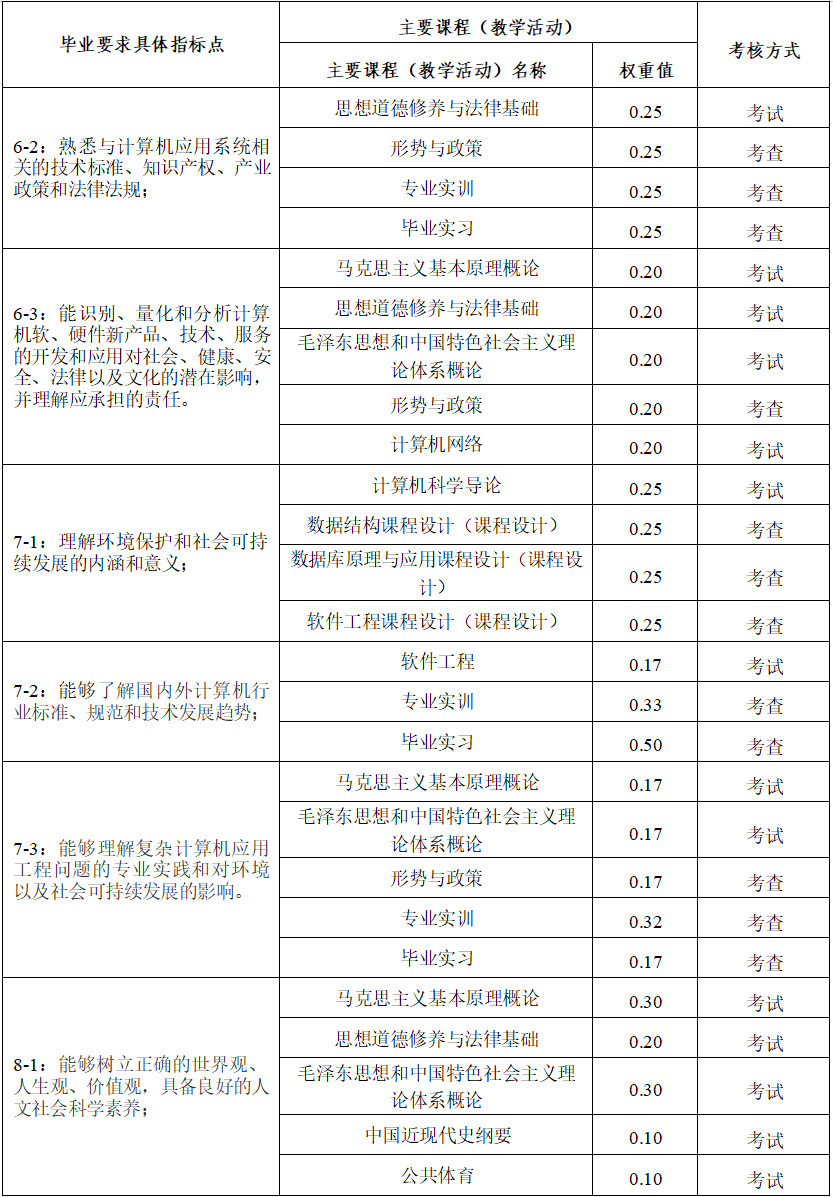

6.工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。

6-1:具有工程实习、实训和社会实践的经历;

6-2:熟悉与计算机应用系统相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规;

6-3:能识别、量化和分析计算机软、硬件新产品、技术、服务的开发和应用对社会、健康、安全、法律以及文化的潜在影响,并理解应承担的责任。

7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7-1:理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义;

7-2:能够了解国内外计算机行业标准、规范和技术发展趋势;

7-3:能够理解复杂计算机应用工程问题的专业实践和对环境以及社会可持续发展的影响。

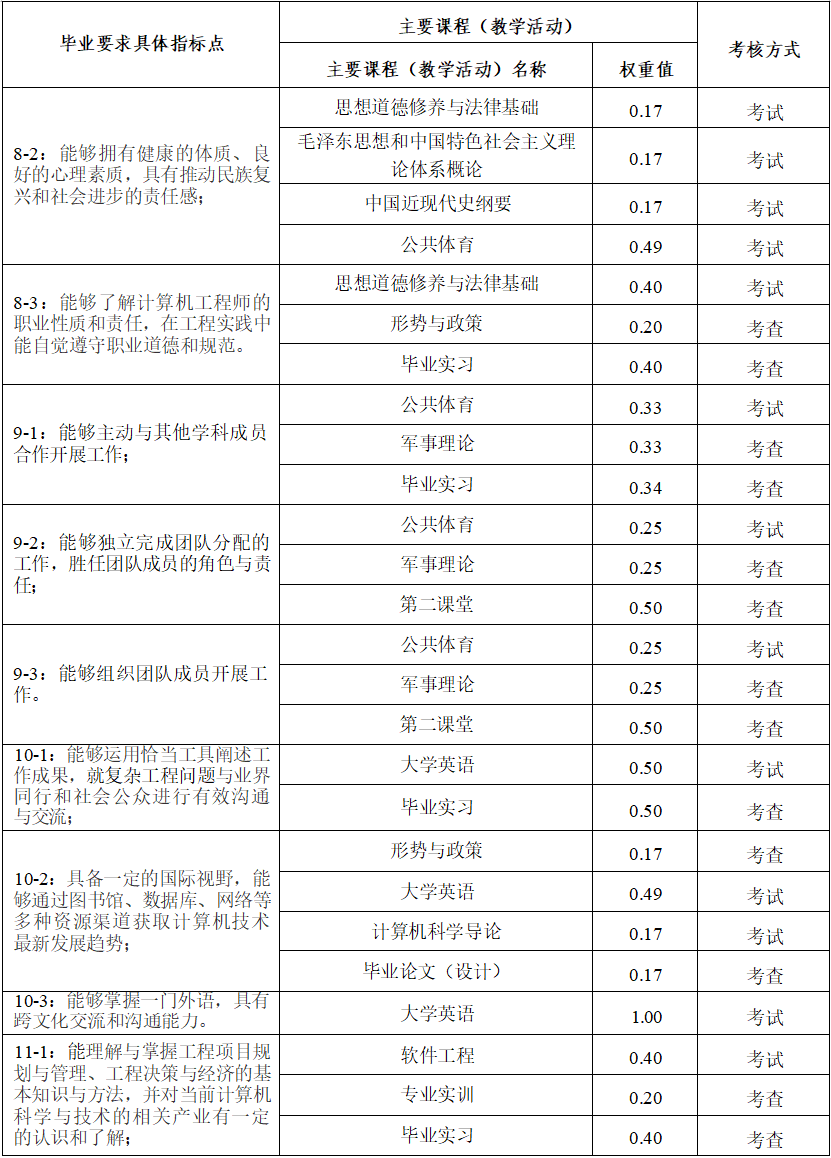

8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。

8-1:能够树立正确的世界观、人生观、价值观,具备良好的人文社会科学素养;

8-2:能够拥有健康的体质、良好的心理素质,具有推动民族复兴和社会进步的责任感;

8-3:能够了解计算机工程师的职业性质和责任,在工程实践中能自觉遵守职业道德和规范。

9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9-1:能够主动与其他学科成员合作开展工作;

9-2:能够独立完成团队分配的工作,胜任团队成员的角色与责任;

9-3:能够组织团队成员开展工作。

10.沟通:能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10-1:能够运用恰当工具阐述工作成果,就复杂工程问题与业界同行和社会公众进行有效沟通与交流;

10-2:具备一定的国际视野,能够通过图书馆、数据库、网络等多种资源渠道获取计算机技术最新发展趋势;

10-3:能够掌握一门外语,具有跨文化交流和沟通能力。

11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。

11-1:能理解与掌握工程项目规划与管理、工程决策与经济的基本知识与方法,并对当前计算机科学与技术的相关产业有一定的认识和了解;

11-2:能在课程教学、实践教学以及毕业设计等环节中,理解并运用工程管理原理和经济决策方法解决相关复杂工程问题;

11-3:能够在多学科环境中根据复杂计算机系统应用工程项目特征选择恰当的项目管理方法和与成本、风险等相关的经济决策方法。

12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力;

12-1:能够认识不断自我探索和学习的必要性,具有自主学习和终身学习的意识;

12-2:具备终身学习的知识基础,掌握主动学习的方法,了解拓展知识和能力的途径。

12-3:能够针对个人或职业发展的需求,采用合适的方法,自主学习,适应发展并能自我评价。

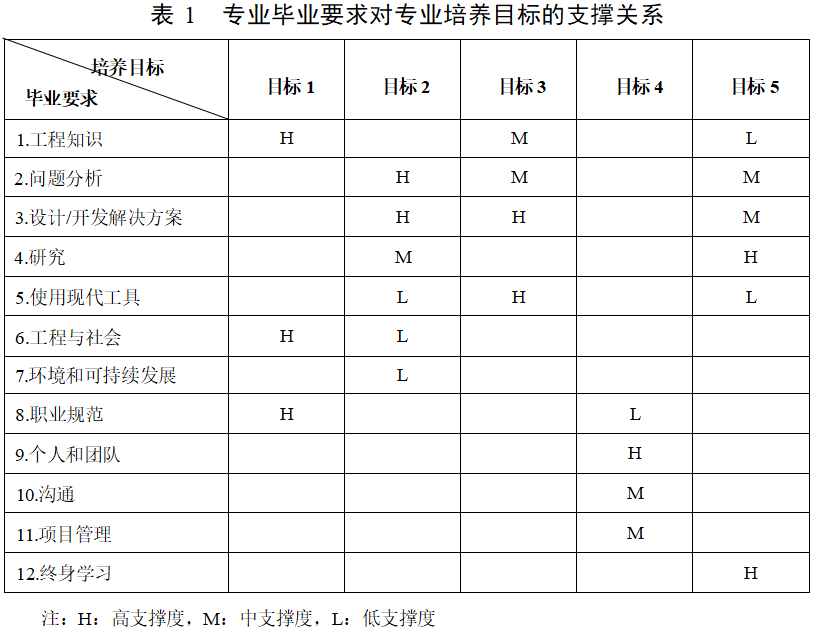

(三)毕业要求对培养目标的支撑

二、修业年限、计划总学时、学分及授予学位

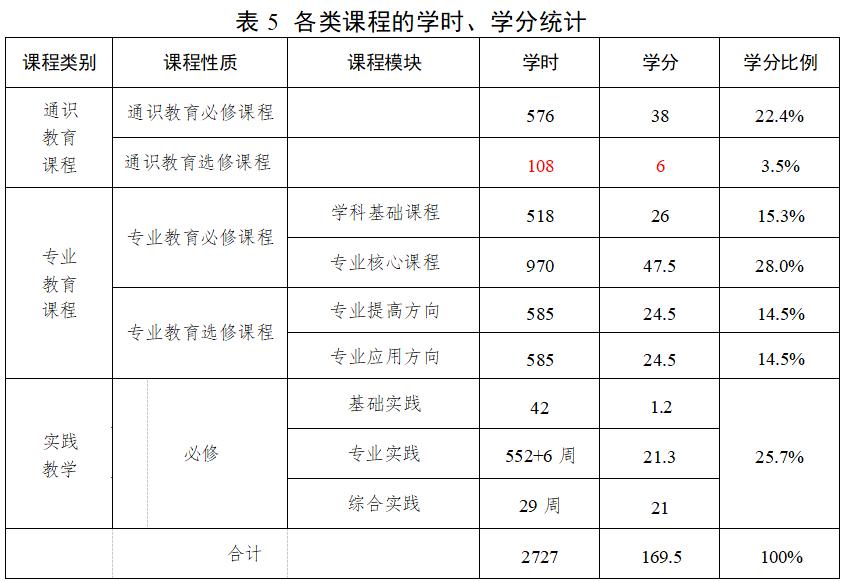

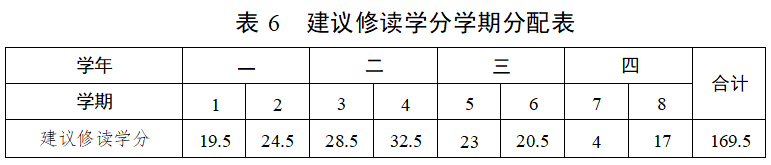

本专业基本学制为四年,学校实行学分制下的弹性学制。计划总学时为 2727 学时,总学分为 169.5 学分。允许学生在 3~6 年内修完规定课程,修满规定学分,准予毕业。符合学位授予条件者,经校学位委员会审核通过,可授予工学学士学位。

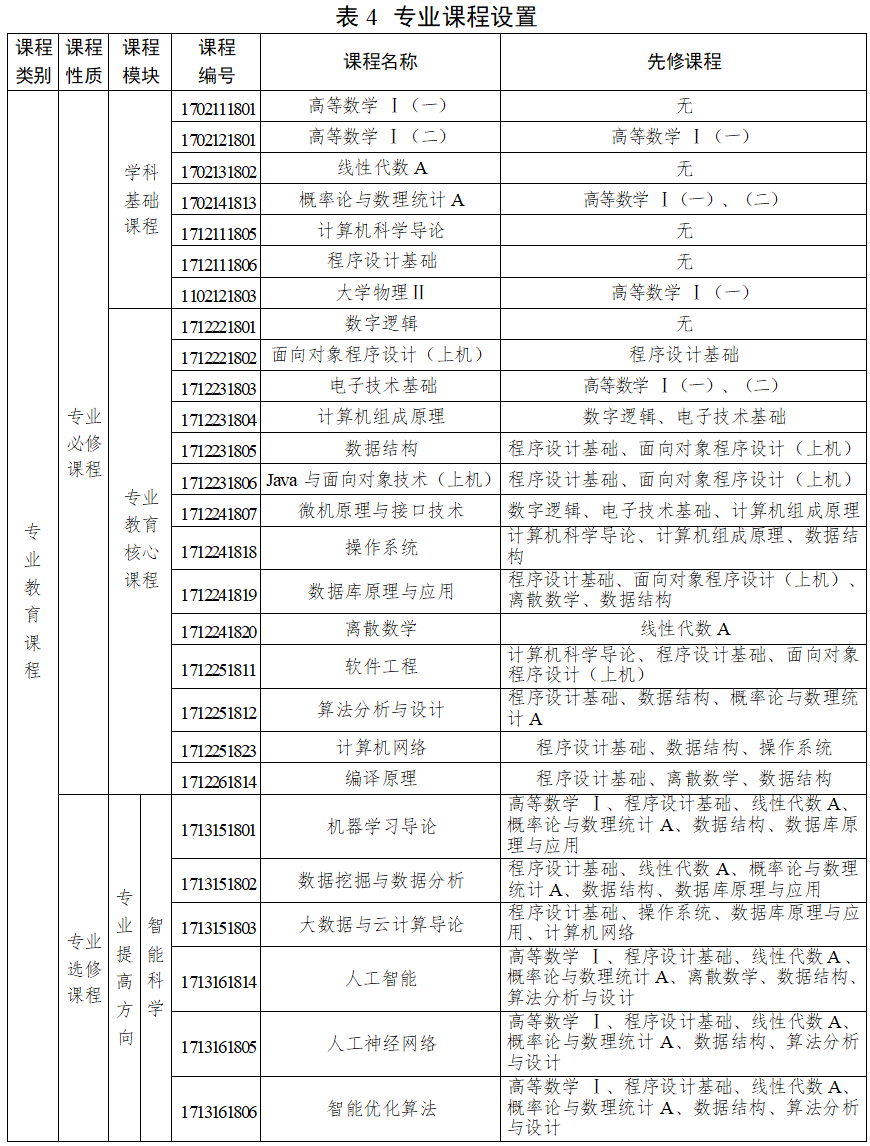

三、主干学科与主要课程

主干学科:计算机科学与技术

主要课程:高等数学、线性代数、概率论与数理统计、计算机科学导论、程序设计基础、数字逻辑、面向对象程序设计、电子技术基础、计算机组成原理、数据结构、Java 与面向对象技术、微机原理与接口技术、操作系统、离散数学、数据库原理与应用、计算机网络、软件工程、算法分析与设计、编译原理等。

四、主要实践性教学环节(含主要专业实验)

包括专业课程上机实验及课程设计、军训、课程设计、专业实习、毕业设计(论文)等。

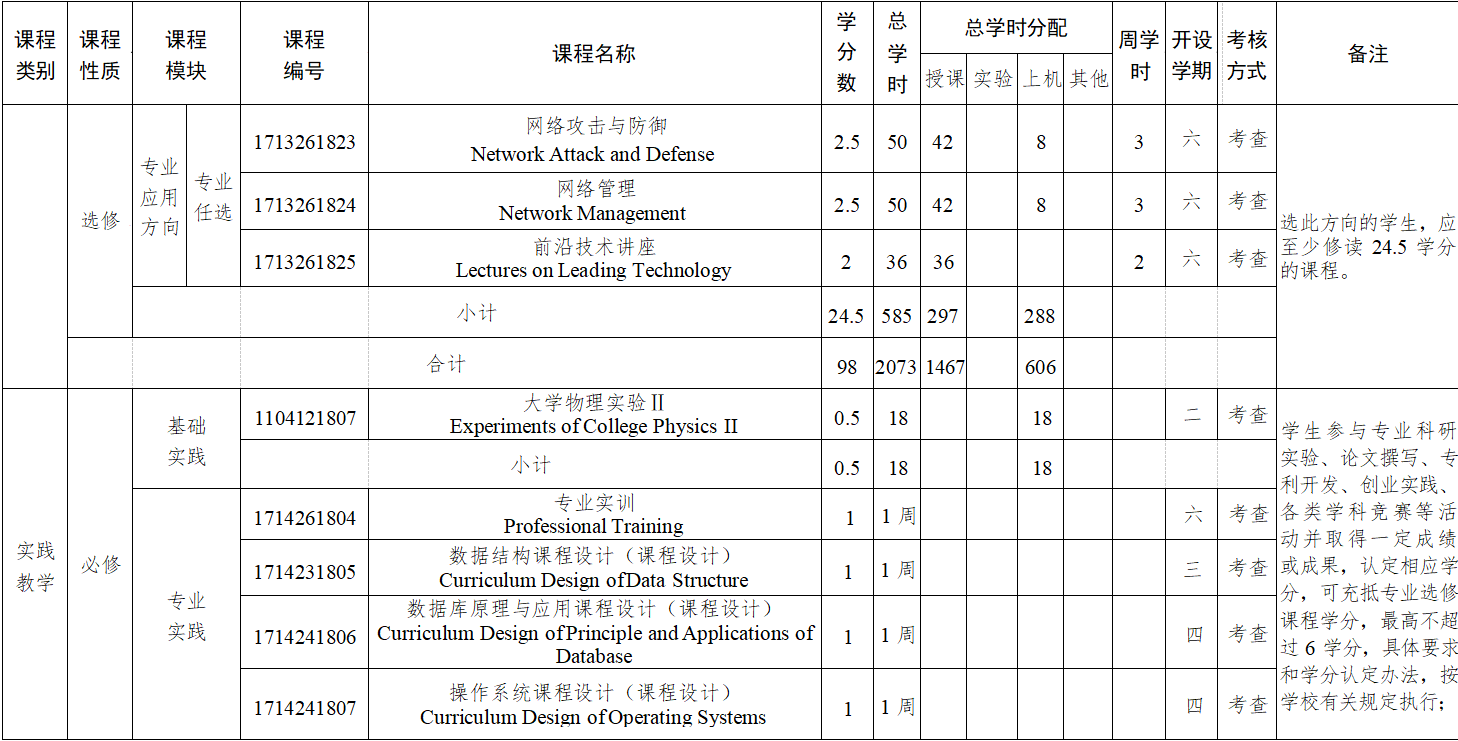

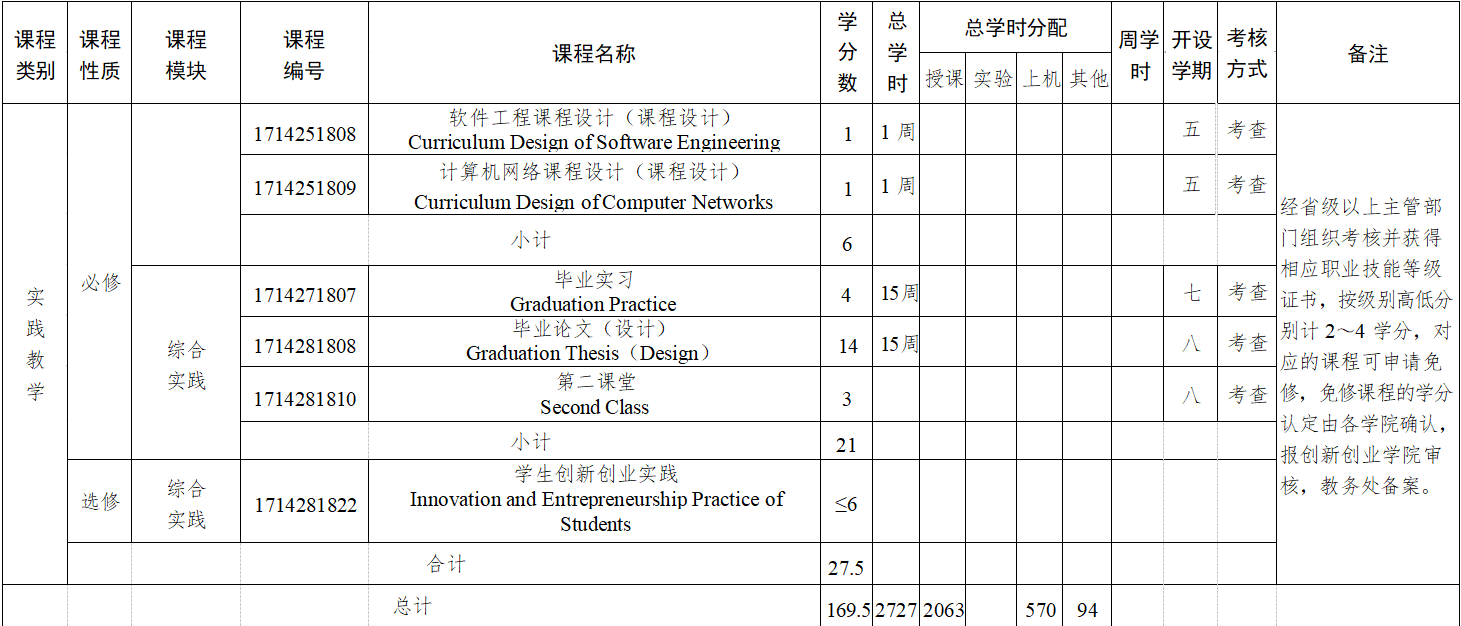

五、课程的学时、学分及学期安排(见表 2)

六、主要课程(教学活动)与毕业要求对应矩阵(见表 3)

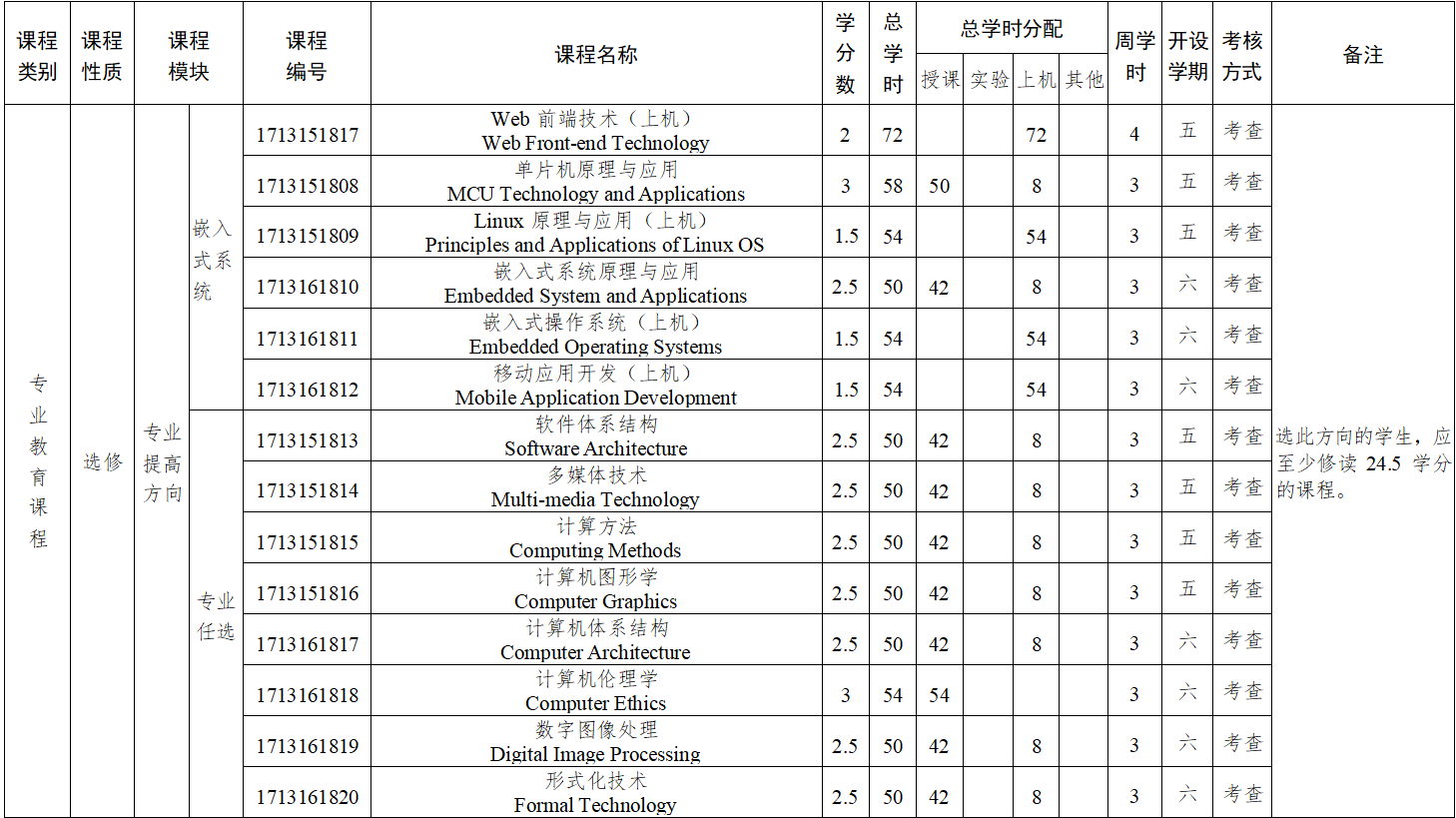

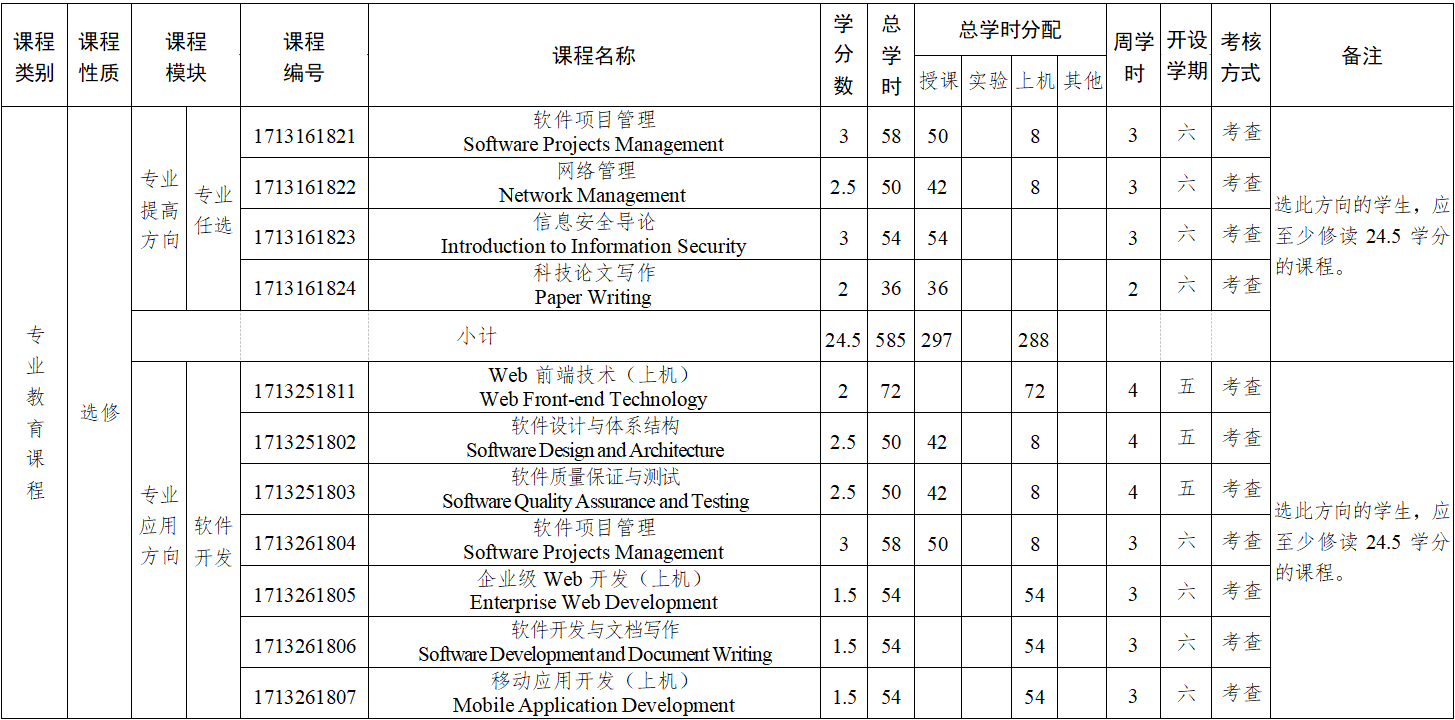

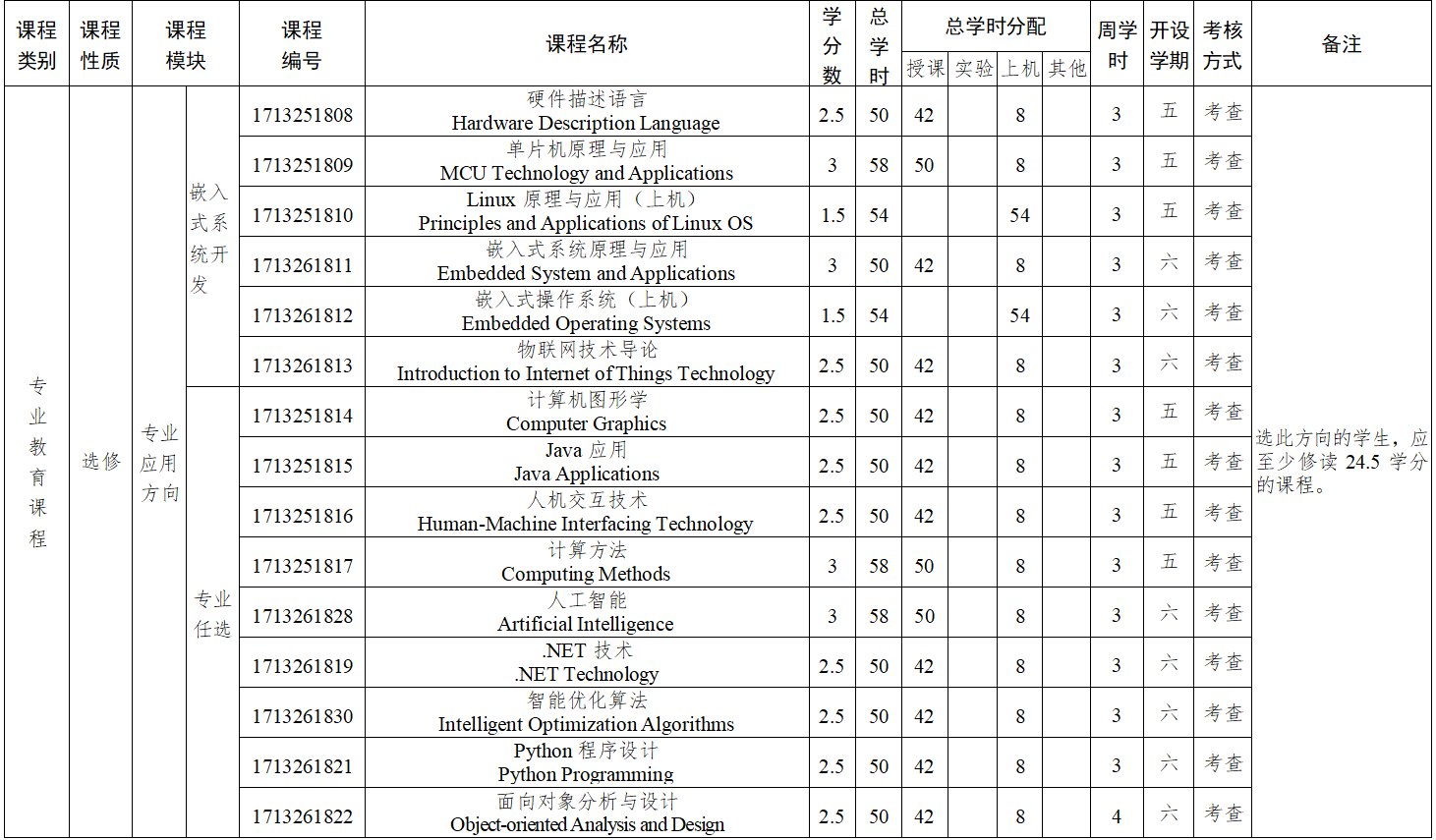

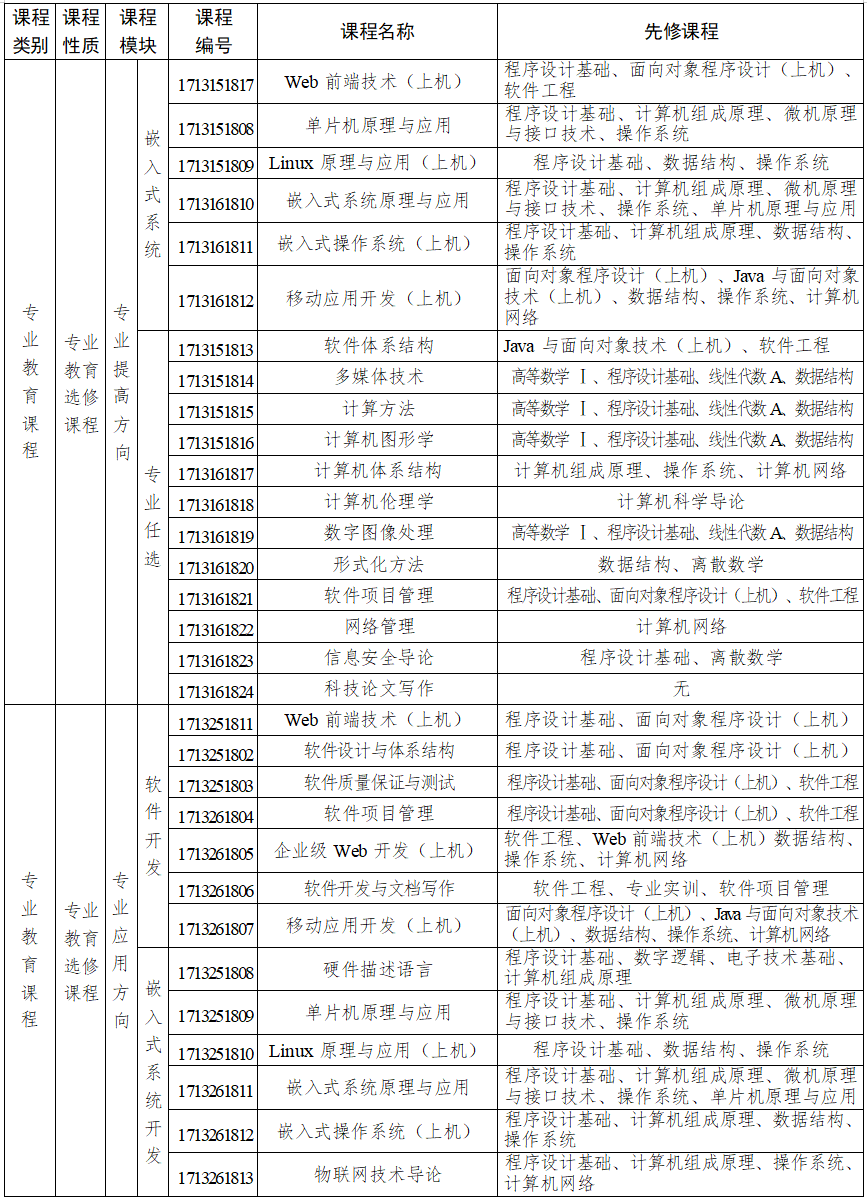

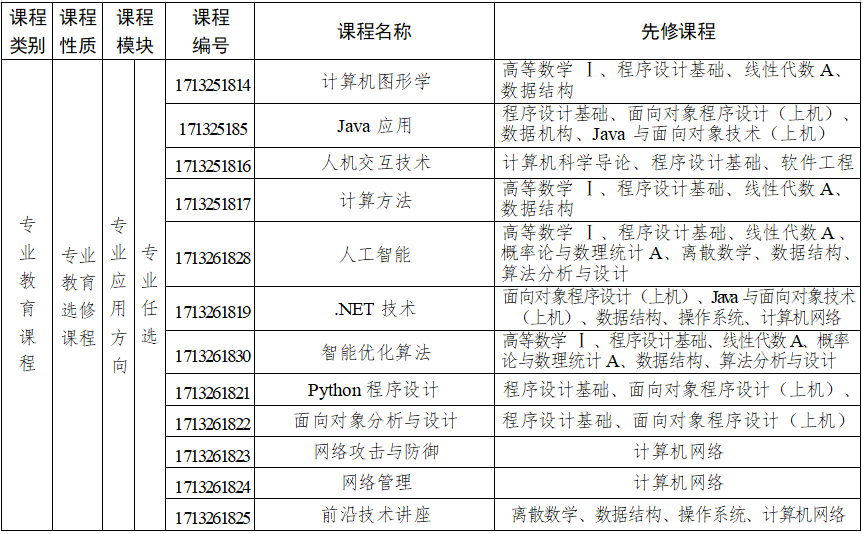

七、专业课程设置(见表 4)

八、各类课程的学时、学分统计(见表 5)

九、其他说明

专业负责人: 教学院长: 学院教授委员会主任: 院长:

教务处负责人: 分管教学校长: